Haciendo trizas (y texto) lo imposible

Por Fausto J. Alfonso

Agua Mercedes Somoza (Mendoza, 1989) tiene vocación de servicio, lo cual supone, en muchas ocasiones, intentar hacer posible lo imposible. Y en algunas de ellas, lograrlo. En eso anda, desde hace ocho años, en la Fidela Maldonado de Cano.[1] Una escuela que congrega a chicos/as con discapacidades motoras e intelectuales de distinto grado y que la tienen a ella, a Agua, como la profe de Teatro. La misma que los hace sentir creativos e integrados sobre un escenario o frente a una cámara y que, de algún modo, aplicando estrategias, pero además mucha intuición, desbloquea habilidades latentes que pueden llegar a sorprender a los propios familiares de los niños/as y adolescentes.

Agua Mercedes Somoza (Mendoza, 1989) tiene vocación de servicio, lo cual supone, en muchas ocasiones, intentar hacer posible lo imposible. Y en algunas de ellas, lograrlo. En eso anda, desde hace ocho años, en la Fidela Maldonado de Cano.[1] Una escuela que congrega a chicos/as con discapacidades motoras e intelectuales de distinto grado y que la tienen a ella, a Agua, como la profe de Teatro. La misma que los hace sentir creativos e integrados sobre un escenario o frente a una cámara y que, de algún modo, aplicando estrategias, pero además mucha intuición, desbloquea habilidades latentes que pueden llegar a sorprender a los propios familiares de los niños/as y adolescentes.

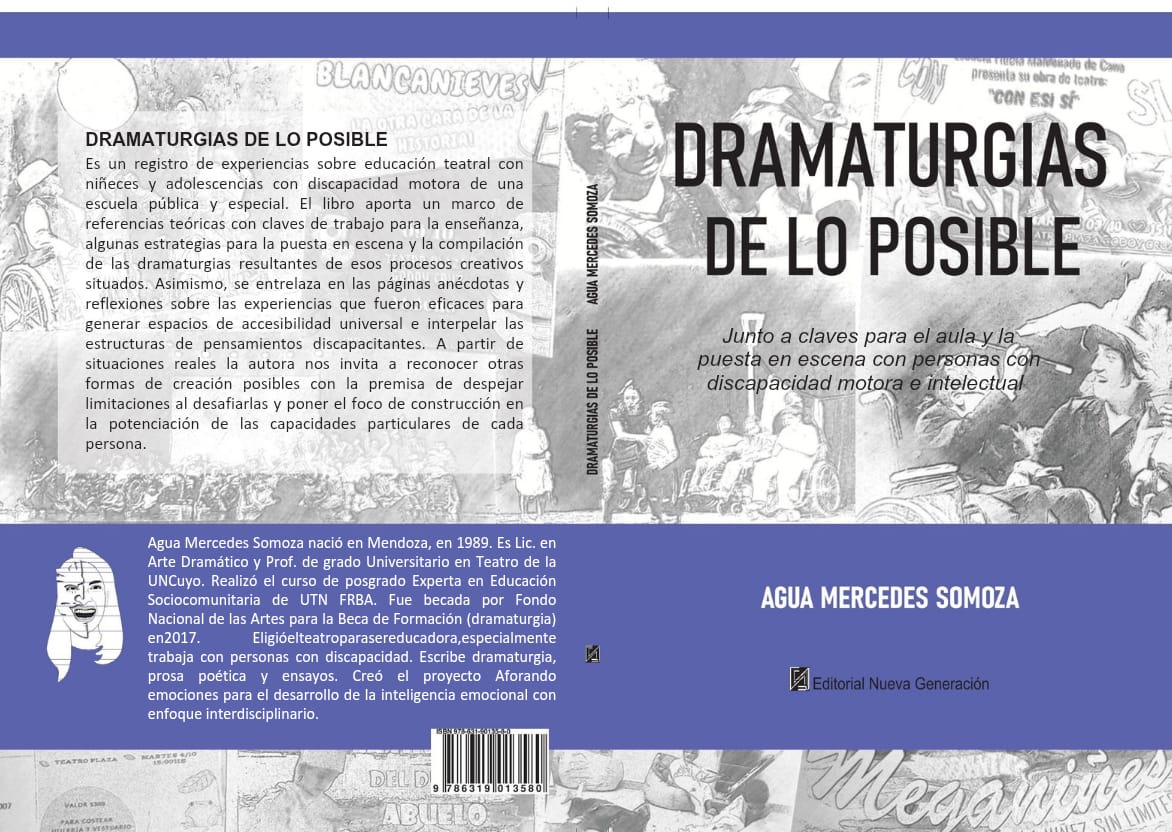

Licenciada en Arte Dramático y profesora de Grado Universitario en Teatro (UNCuyo), si bien tuvo desde siempre en claro que lo suyo pintaba para la enseñanza y no tanto para la actuación, no sospechó que daría frutos en ese contexto del cual ahora ni puede despegarse. Por eso, el libro que acaba de lanzar, se erige como una prueba contundente de su compromiso con un modo docente que exige perseverancia, sensibilidad y observación en dosis muy por arriba de las habituales. El título en cuestión es Dramaturgias de lo posible (Editorial Nueva Generación). Un volumen que lleva como subtítulo Junto a claves para el aula y la puesta en escena con personas con discapacidad motora e intelectual.

Si bien se edita textos sobre pedagogía teatral, escasean los tan específicos como éste ¿Cuál es su origen?

Fue un llamado, pero no te podría explicar cuál fue el origen del llamado. Si fue álmico, espiritual o simplemente de vocación. Llevo ocho años trabajando en una escuela especial. En un momento me dije que esa experiencia la tenía que registrar y compartir. Porque este bagaje ha sido muy significativo para mí, y no solo para mí. También para una comunidad que empezó a ver que había muchas posibilidades de generar arte y estéticas desde las niñeces con discapacidad. Cuando entro a trabajar a esa escuela, cosa que cuento en el libro, la directora y la vice me dicen que tengo que hacer una puesta en escena con los sesenta estudiantes, que en su mayoría usan sillas de ruedas, y que la vamos a presentar en el teatro Plaza. ¡Bien!, me dije. ¡Hermoso desafío!

¿Tenías alguna experiencia previa?

Venía con algunas experiencias, por fuera de lo laboral, con personas con discapacidad motora, y no sentí una barrera muy grande de mi parte para poder encarar lo que me pedían. Pero cuando empecé a ver cómo diseñar una clase, me di cuenta que no tenía ninguna herramienta. Porque realmente la facultad a mí no me aportó nada que tenga que ver con eso. Obviamente, lo digo como una crítica constructiva. La visión de discapacidad no estaba. Tuve la suerte de que las colegas de la escuela fueron muy generosas. Cosa que yo preguntaba, tenía una respuesta o un aporte. Pero, además, lo tomé con la responsabilidad tal de empezar a hacer cursos, leer sobre discapacidad, y eso fue armando todo un marco, que luego complementé cuando empecé a estudiar para una maestría -que todavía está ahí- sobre Psicología Educacional. Empecé a tener un bagaje más potente y claves que la misma praxis te da. Si no puedo hacer un abordaje desde la expresión corporal a partir de lo que me enseñó la facultad, ¿desde dónde podía comunicarme y estimular a esas personas? Entonces, ahí, en la praxis fui encontrando claves que comparto en el libro, herramientas que no son la posta de nada, no son la verdad ni la única estrategia, pero que me resultaron eficaces para trabajar en el aula y llevar a la puesta en escena.

¿Concursás en esa escuela porque te interesaba su perfil o simplemente estabas buscando trabajo como docente?

Estaba buscando trabajo. Volvía de un viaje. No tenía trabajo. Tenía mi bono de puntaje todo en regla. Concursé, empecé y me encantó la escuela y la gente. Una vez adentro empecé a comparar esa experiencia con otras que había tenido en educación común, en secundaria o primaria, y la verdad que dije… yo me quedo acá.

¿Qué fue lo que más te decidió a quedarte allí?

¿Qué fue lo que más te decidió a quedarte allí?

Me he dado cuenta que hay personas que llegan a una escuela especial y no se bancan la situación. Les parece muy lejana, muy dolorosa. Pero en mi caso no fue así, yo lo sentí como un desafío bonito para vivir. Claramente que implica otro tipo de responsabilidad, respecto de la formación, de ser curiosa, de usar mucho la intuición. ¿Cómo comunicarme con una persona que, a partir del tipo de parálisis que tiene, solo me va a pestañear? Hay que tener una sensibilidad bastante alta y poder aceptar ciertas frustraciones respecto del modelito que vos construiste de la profe que crees que tenés que ser o que querés ser. El libro está conformado por dos partes. Al final está el compilado de las dramaturgias de todas las puestas que hice cada año con esa escuela.

Desglosemos el título y subtítulo del libro. Dramaturgias de lo posible.

Ese fue el título que me llegó respecto a entender cómo construyo una dramaturgia con personas con discapacidad motora muy comprometida. El ochenta por ciento que asiste a esa escuela no verbaliza. A partir de eso, el juego de lo posible. ¿Cómo el teatro puede llevarse a cabo con esas personas? Porque a veces te encontrás con tantas limitaciones y barreras sociales hacia la discapacidad, que hace que las maneras de componer estéticamente y las herramientas que yo recibí en su momento no sean las adecuadas. Pero, seguramente es posible. Lo posible encuadra a todo lo que es la discapacidad. Y la palabra dramaturgia es también porque yo quería que se destacara que “acá hay dramaturgia”. La mitad del libro la tiene y es la resultante de los procesos creativos con esa comunidad.

Una dramaturgia que es la mezcla de lo escénico, lo propio de la directora y la resultante de los actores. Supongo…

Claro… Ahí hay un menjunje que quizás alguien que esté mucho más afilado que yo en materia teórica lo puede llegar a explicar tal vez mejor. En un momento del libro hablo de lo colaborativo o lo colectivo. Hay algo en esa dramaturgia de actores que yo termino comparando con una estrategia de las capacidades particulares. Cambio el enfoque. De ver lo que falta o lo que genera esa deficiencia o discapacidad, me corro de ahí y miro lo que sí hay. Qué capacidad particular tiene el sujeto en el espacio de interacción con el otro, cómo se estimula, cómo recibe un estímulo musical, o desde el tacto, o desde la masa moviéndose… Ahí es donde pongo el eje de la construcción para poder llevar después a la dramaturgia. La dramaturgia final sí la defino yo, porque también me encuentro con que los sujetos con los que trabajo, excepto mis colegas-pares, en su mayoría no verbalizan y por lo tanto no es posible construir un diálogo colectivo que se vaya enriqueciendo desde acá o allá.

El subtítulo apela a la palabra claves. De algún modo puede proponerse como una especie de manual a partir de donde…

Lo de claves por ahí suena fuerte a nivel palabra, pero a mí me resuena más como claves musicales, por ejemplo. Hay sonidos acá que pueden llevarte hacia algo que te puede servir y que vos los podés conjugar como quieras. Son cosas que a mí me sirvieron, que pueden ser un aporte y que tienen cierta estrategia ya pasada por los cuerpos y la experiencia. No es un manual, porque no tiene esa forma de escritura. Lo hago desde la experiencia, las anécdotas, los casos y vivencias. A la vez comparto algunas referencias teóricas que a mí me han servido como cuando hablo de sociedad discapacitante o cuando cito a Alicia Fainblum[2], quien me hizo ver que, en realidad, la discapacidad es un constructo que hace la sociedad cuando limita y pone barreras en observación de las deficiencias. Como esa persona tiene ese déficit, la sociedad en sus formas arquitectónicas, comunicacionales, es la que empieza a generar las limitantes. Son barreras que hay que cuestionar y desarmar a partir de pequeños actos.

Antes de comenzar la charla formal, me referí a capacidades diferentes, y vos me corregiste diciendo personas con discapacidades, cuando hasta no hace mucho se había impuesto como lo correcto capacidades diferentes.

Ha ido cambiando, es cierto. Y no sé si dentro de tres años no habrá una nueva denominación. Pero hoy por hoy la forma correcta de decirlo es personas con discapacidades. Poner al sujeto primero. El problema era la expresión el discapacitado o la discapacitada.

Ok. ¿Qué es lo más gratificante que has vivido como docente frente a personas con discapacidades y a la hora de plasmar lo enseñado?

Ok. ¿Qué es lo más gratificante que has vivido como docente frente a personas con discapacidades y a la hora de plasmar lo enseñado?

¡¡¡Uyyy…!!! Un montón de cosas. La verdad que, en el proceso, en lo que se va viendo, hay una de esas claves que tiene que ver con el placer. Cómo, a partir de la estimulación y la construcción, generás placer, y como éste es el que determina qué va en escena y qué no. A ese punto lo llevo. Si esto le genera placer a esa niñez, eso va. Si no, por más que para mí resulte hermoso y brillante, lo saco. O corro a la persona hacia otra escena cuando veo que no está disfrutando de lo que disfruta la grupalidad. Con el tiempo fuimos tomando la decisión de que no todos iban a ir al escenario. Para algunos casos la cantidad de estímulos que genera el escenario era un montón. Entonces buscamos hacerlo de modo audiovisual, con una estimulación muy cuidada, personalizada, para que después se pudiera ver en la pantalla gigante, y que las familias de esas niñeces se sintieran incluidas en esa producción, y cómodas. También fui poniéndome cada año como desafío, y en esto encuadra lo de las capacidades particulares, que se pudieran poner en escena habilidades, que posiblemente las familias no sabían que sus hijes tenían. Al poner eso en escena hay una especie de conmoción. ¡Ah, mirá! Puede hacer eso y yo no lo sabía. Es decir, el trabajo se refleja en las personas que se vinculan con los chicos. Esto que digo puede parecer muy absolutista. Aunque no lo puede ser porque no estoy en la subjetividad de todos los seres. Pero de alguna manera se rompe una barrera. Si yo creía que mi hijo o hija no podía bajarse de la silla de ruedas solo y lo veo en escena, eso me cuestiona. ¡Y mirá cómo se desplaza! Esas cosas las trato de desafiar.

¿Cómo resultaron las presentaciones del libro?

La primera la hice en la EMAD, la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, en Buenos Aires. Ahí fue ante estudiantes avanzados y frente a profesores de Dramaturgia y Arte y Discapacidad. Fue todo muy tranquilo y lo disfruté. Luego, en ECOS[3], aquí en Mendoza. Fue bastante íntimo, frente a un público familiar y amiguero. Fue más hacia los vínculos que hacia el ambiente teatral, aunque hubo gente de éste, por supuesto. A diferencia de la primera presentación, estaba muy preocupada por qué palabras usar para que se entiendan un montón de conceptos que por ahí no tenían desde el teatro ni desde la discapacidad. Así que primero estaba un poco nerviosa, después me relajé y lo disfruté. Ahora se están gestando otros momentos donde podré compartir el libro. Como el 7 de agosto, en la Biblioteca Popular Jesús Nazareno en el marco de unas jornadas. También estuve hablando con la Municipalidad de Godoy Cruz para ver si se incorpora al Mes de la Inclusión, que es en octubre, cuando también hacemos la puesta escénica. Y tengo que insistir en la Universidad, donde no lo he hablado de modo formal.

¿Venías escribiendo desde antes? ¿O surge la idea a partir de esta experiencia?

No, yo escribía desde antes. ¿Qué escribía? La prosa poética le llamo yo. Tuve muy reprimido el compartir lo que escribía, hasta cierto momento de mi vida. Alrededor de los treinta, que dije bueno, basta. Hay que empezar a compartir. Y ahí publique mis primeras poesías en un compilado con otros artistas en una edición digital.

Además de su paso por la UNCuyo, Agua realizó el curso de posgrado Experta en Educación Sociocomunitaria de UTN FRBA y fue becada por el Fondo Nacional de las Artes para la Beca de Formación (en Dramaturgia) en 2017. Como actriz, ha trabajado junto a diferentes elencos, realizando espectáculos para chicos y adultos, en distintas modalidades, como el teatro de texto, la creación colectiva o el teatro de improvisación. Entre otros títulos, fue parte de Pavo Colonio, El valiente Robin Hood, Bairoletto, bandido rural, Hay que llenar la bodega, Teoría del caos y Mientras duerme Juana. Esta última aún en cartel.

¿En la facultad hiciste primero la licenciatura y luego el profesorado?

Sí, porque a los 18 años tenía la idea de hacer el profesorado en Brasil, con la referencia de Paulo Freire y toda una cosa hermosa que me imaginaba. Luego la vida me dijo por ahí no vas a poder, al menos todavía. Pero nunca voy a descartar ese deseo. Después, cuando ya me mantenía sola me dije tengo que tener ese título porque estoy perdiendo chances a la hora de conseguir trabajo y me inscribí en el profesorado. Siempre quise ser profesora. Siempre. No empecé la carrera pensando en ser actriz, sino educadora. Porque mi huella de piba tiene que ver con haber sido alfabetizadora de los programas nacionales, es decir que tenía como una marca de educación popular.

Si bien has priorizado la carrera docente, la actriz está siempre presente.

Si bien has priorizado la carrera docente, la actriz está siempre presente.

A mí se me enojan algunos actores o actrices cuando confieso que veo como un hobby la actuación. Me pasa que por mi personalidad y porque me conozco, la actuación no me sedujo porque implica un esfuerzo de remar y de inestabilidad económica… No la voy con eso. Me gustan las cosas un poco más estables, por eso me quedo con esto de trabajar como docente. Más allá de lo que genera ser educadora. El espacio de poder compartir con otro y darle herramientas para que tenga una vida mucho más independiente, se pueda desenvolver, no le dé vergüenza hablar, conozca su expresividad, todo eso es lo que a mí más me conecta. La actuación la disfruto un montón y sé que también se conecta con una cuestión de ser responsable y medianamente de estar actualizada.

¿Tus compañeros actores y actrices te reprochan que no trabajes más como actriz?

No, no. No va por ahí. Creo que va por el lado de que yo soy muy realista para ellos. ¿Qué vamos a hacer esta función si vamos a ganar 15 mil pesos? Pero al final la termino haciendo igual y lo disfruto un montón.

¿Cómo te considerás y/o ves como actriz y cómo evaluás la formación que tuviste en la facultad?

Lo que te da la universidad siempre va a ser una reducción y un encuadre que obviamente vos vas a tener que agrandar. Como en todas las carreras, ¿no? Pero estas carreras, la del profesorado y la licenciatura, no te están diciendo que sos actor o actriz. Para serlo te tenés que curtir en el escenario. Es mi forma de verlo. La mayoría de los actores y actrices que han conseguido cierta estabilidad laburando de eso lo han hecho así. No tengo idea de porcentajes ni voy a decir cosas que no sé, pero me da la sensación de que la mayoría no estudia la carrera completa para ser actor o actriz. Que es una herramienta re importante, claro que lo es. Y si querés generar más desde la teoría, creo que la licenciatura te aporta muchísimo.

Bien. Pero eludiste la primera parte de la pregunta. ¿Cómo te ves vos como actriz?

No sé… Veo que entro en la actuación de una manera fácil… No sé cómo se puede decir esto… Tengo una habilidad para conectarme fácil con la actuación… Tal vez está ese temor a creer que el otro te debe evaluar y aceptar como actriz… Hay como una representación que la estoy cuestionando justamente ahora, en este momento… Pero a mí mucho no me importa eso, la verdad. Es como que yo lo hago si me viene bien, si me gusta, si lo disfruto, si conecto con mis compañeros, si me gusta el proyecto… Si no, lo dejo. Más de una vez dejé grupos, con todo el amor del mundo me corrí, cuando sentí que no me llamaba más estar en ese espacio. Sin pelearme con nadie. Hasta acá llega mi posibilidad y me enamoramiento con eso. Pero bueno, de actuación no hablaría tanto más.

En la contratapa del libro se menciona tu proyecto Aforando emociones. ¿De qué se trata?

Es como un juego de palabras. Tengo una identidad construida claramente, pero con un amor muy grande hacia Brasil. He estudiado portugués, he viajado muchas veces y desde muy chiquita escucho a Vinicius y a Toquinho, y tengo toda una cosa así de conexión. Entonces, puse un poco en juego el término con lo que significa en portugués y con el aforar del teatro. Como esto de “salir de”. O “sacar hacia afuera las emociones”. Ese proyecto está durmiendo la siesta, tampoco me apura, todo a su tiempo. Tiene que ver con abordajes desde el proceso emocional, que es otra de las claves de las que hablo en el libro. El proceso emocional como estrategia para poder comunicarse y conectarse con personas con discapacidad motora y con un compromiso severo en esa motricidad. En algunos momentos, allá por el 2022, di algunos talleres sobre Aforando emociones, para mujeres y disidencias. Sobre emociones, que según distintas teorías pueden llamarse básicas, a través desde lo interdisciplinario de la danza, la pintura y la actuación. Enfocando en los patrones de respiración, en lo gestual, lo corporal, generando vivencias más lúdicas también. Ahora, en mi proyecto de tesis de la maestría estoy yendo por esa línea. Me está costando un montón. Todavía no consigo quién me dirija. Pero confío que eso va a resolverse en algún momento.

Por lo pronto, Agua palpita el próximo evento que tendrá a su libro como protagonista. O co-protagonista junto a ella, claro. Lo anticipó en la charla. Será el jueves 7 de agosto, a las 15, en el marco del Segundo Encuentro de Identidades, en la Biblioteca Popular Jesús Nazareno, El Carrizal 5997 (esquina 9 de Julio), Guaymallén.

Fotos (de arriba hacia abajo)

Agua asoma por sobre los ejemplares de Dramaturgias de lo posible.

Portada y contraportada de Dramaturgias de lo posible.

Presentación en ECOS.

Presentación en la EMAD.

[1] En Luzuriaga 901, de Godoy Cruz, Mendoza.

[2] Autora de Discapacidad. Una perspectiva clínica desde el psicoanálisis.

[3] Espacio de Convivencia Social, Perú 1530, Ciudad, Mendoza.